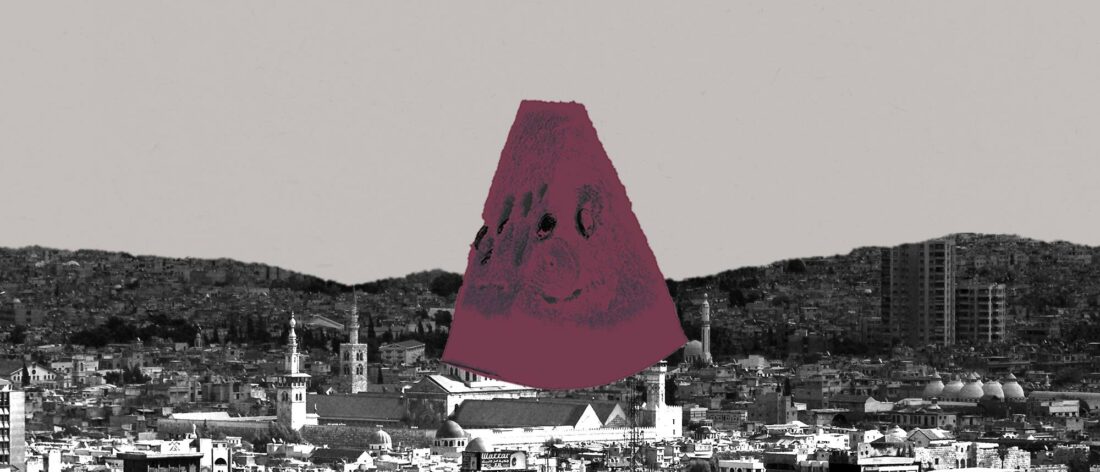

على بسطة كبيرة رتّب البائع حبات البطيخ بعناية، بينما استقرت على أحد الجانبين طاولة البيع الصغيرة وخلفها صورة كبيرة جداً للرئيس السوريّ. لو سألنا لماذا وضِعَتْ صورة الرئيس بشار الأسد مع البطيخ، لن نجد إجابة مقنعة، كما لن نجد إجابة لصوره التي عُلِقَتْ في كلّ زاوية وحيّ وأمام كلّ مبنى فقير ومُعْدَم.

أقف أمام البسطة، يصيحُ البائع “ع المكسر يا بطيخ”، الشيء الجيد في هذا الحرّ هو إمكانية التأكد من لون البطيخة وطعمها الحلو، لا حاجة لحفظ صفات البطيخة الجيدة أو تحميل تطبيقٍ على هاتفك مهمته التعرف على البطيخة الجيدة. أتركُ البسطة وأمشي فالطريق طويلٌ ولن أستطيع حملها بمفردي، لكني في دمشق حيث يوجدُ على الدوام حلولٌ بديلة، ينتشر وبخاصة في الأحياء الشعبية باعةٌ جوالون يستخدمون “الطرطيرة” أو ما يدعى “الطريزينة” وهي أشبه بالدراجة الآلية ذات عجلات ثلاثة، يضعون على ظهرها البطيخ، يدخلون بها الحارات الشعبية الضيقة، أسمع صوت البائع ينادي “ع المكسر يا بطيخ، حلوة وحمرا وإذا مش حلوة رجعا”، جيد، بطيخٌ يصل لأمام منزلي ويمكن إرجاعه!

أوقف البائع ونلتف أنا وبعض الجيران حول الطرطيرة المتهالكة، مرتدين البيجامات كأننا انتقلنا من غرفة لأخرى وحسب، يسألني البائع: “بطيخة صغيرة أم كبيرة؟” أختارُ واحدة كبيرة، يرفعها في الهواء وأؤكد اختياري لها، يحزَّ البائع منتصفها ويخرج قطعة تثبتُ أن لونها أحمر، يناولني القطعة، أقضمها للتأكد من طعمها بينما الجيران منهمكون في اختيار البطيخ، وهكذا أكون قد تناولت أول قضمة بطيخ لهذا العام، من أمام “طرطيرة” صدئة، وأنا ارتدي بيجامة النوم، ابتلعها وأشعر بالحزن فجأة، يتسلل بؤس دمشق إلى جسدي مع الطعم الشهي للفاكهة الحمراء.

لا يملك الجميع رفاهية شراء البطيخ، كان حصول السوريّ سابقاً على بطيخة يسيراً لكن فجأة ومع مرور الوقت بات الحصول عليها أكثر صعوبة، خسرت مئات العائلات وجبتها الصيفية المفضلة “الجبنة البلدية مع البطيخ”، في “موسم البطيخ” كما يسميه السوريون، كانت الحاويات تتحول إلى أكوام من قشور البطيخ، أهناك رهاب أكثر من أن تشتهي بطيخة وتؤجل شرائها بسبب ارتفاع سعرها لتدرك فجأة أن الصيف انتهى وانتهى معه موسم البطيخ.

للرهاب أشكال كثيرة في سوريا، أحدها أن ينتهي موسم البطيخ ويبقى سعر الكيلو مرتفعاً، الرهاب هو شراء بطيخة رخيصة وحين تقطعها في البيت يخرج اللون الورديّ الباهت في وجهك. “ع المكسر يا بطيخ” ليست جملة متاحة على الدوام، بخاصةٍ لو كان السعر منخفضاً، التجربة المسبقة سعرها معها، أن تشاهد نساء يطلبن من البائع أن يقسم البطيخة لنصفين وتشتري كل واحدة نصف! في النهاية هنَّ جارات ولديهن خططهن في مواكبة الحياة والحصول على الملذة الباردة، الرهاب في سوريا هو كلّ ساعة تمرّ وسط حرّ الصيف دون سماع صوت الكهرباء تدخل عروق الثلاجة أو الغسالة، الرهاب إمضاء ساعات بانتظار الكهرباء، ولأن نظام الأسد أبدع في ترهيب السوريين ابتداء من ساعات قطع الكهرباء الطويلة وصولاً إلى الاعتقال على الحواجز وليس انتهاءً بالتعذيب في أقبيته، كان ضرورياً إضافةُ مصطلح جديد إلى المعجم “رهاب البقاء في سوريا”.

أدركَ الأطباء في بلاد اللجوء أن الكثير من السوريين يراجعونهم بسبب كابوس مشترك، كيف لشعب كامل أن يحلم الكابوس نفسه؟ يشاهد نفسه وهو يزور سوريا وحين يريد العودة إلى بلد اللجوء لا يتمكن من ذلك، يمنعه الأمن أو يتم اعتقاله على أحد الحواجز الأمنية ليستيقظ مذعوراً، أدرك الأطباء أن هذا الكابوس منتشر كالوباء بين السوريين فقط، لذلك أطلقوا عليه مصطلحاً علمياً syriaphobia ووضعوه في القاموس وهكذا حصلنا نحن السوريون على مصطلح الخوف الخاص بنا.

أمّا رهاب البقاء في سوريا فهو الخوف من قضاء بقية حياتك في سوريا، حيث طور جيل الألفية نوعاً من القلق الجماعي الذي غدا رهاباً جديداً ومن أعراضه القلق الشديد والخوف من عدم القدرة على مغادرة سوريا وبدء حياة أفضل في مكان آخر.

لكن أكثر من يرى الكوابيس هم من غادروا سوريا بالفعل، ربما لأنهم لمسوا الفرق بين أن تكون إنساناً حقيقياً وبين أن تكون إنساناً خائفاً أما نحن الذين مازلنا نعيش في الداخل لا نستطيع تخيل الفرق الحقيقي بين الحياة والخوف لذلك فأكبر مخاوفنا هي بطيخة ورديّة.

يستطيع العالم اختراع الكثير من المصطلحات المتعلقة بسوريا، كرهاب البطيخة الوردية، اكتشفتُ هذا المصطلح حين اشترت السيدة الأربعينية أمامي بطيخة من بائع يبيع أي بطيخة بألف ليرة سورية وهو سعر رخيص مقارنة بباقي البسطات لكن يمنع هنا التأكد من لون البطيخة، تأخذها مغلقة وفي المنزل تكتشف لونها، حاولت السيدة بشتى الطرق إقناع البائع أن يحزّ بطيختها للتأكد من لونها لكنه رفض مؤكداً أن سعراً منخفضاً كهذا يعني عدم ارجاع البطيخة لو كانت بلونٍ ورديّ، على البسطة كانت المرأة تحدث نفسها والبائع : “أيمكن أن تكون وردية”، “يا رب تطلع حمرا”، “حتى لو طلعت بيضة بتتاكل مش مشكلة”، أليس هذا رهاباً ما بعده رهاب، مثل رهاب البقاء في سوريا ووسواس مغادرة سوريا، وأحلام اليقظة بالسفر، نعم كما كلّ العالقين في سوريا تراودني على الدوام أحلامٌ تتعلق بالسفر، حلمتُ مرةً أني في باريس ومرة في سويسرا! رغم سعادتي في الحلم لكنّي أشعر داخله بخوفٍ وأدرك بشكل ما أنه مجرد وهم.

ليس هذا وحسب فأنا منذ زمن أخطط للخروج من سوريا، أشتري هدايا تذكارية للأصدقاء، رغم عدم تأكدي للآن من وجهتي، أقول: “تضل معي للضرورة”، لوحات صغيرة لدمشق القديمة والسيف الدمشقي، صابون الغار والورد الجوري، مناشف مصنوعة على النول اليدوي، لدي من التذكارات أكثر مما لديّ من الأصدقاء ربما، لكن الأمر ازداد سوءً حين استيقظت في يوم وأدركت أني بحاجة لأكثر من حقيبة سفر واحدة، في اليوم التالي ذهبت إلى “سوق الخجا” وهو سوق مختصّ في بيع الحقائب بكلّ الأشكال والأحجام، ابتعت واحدة، جررت الحقيبة الفارغة خلفي لحين ركبت سيارة الأجرة وحينها فقط شعرت بالطمأنينة فأنا أملك حقيبة تتسع أغراضي وتذكاراتي لو سافرت في أيّ لحظة.

رهاب العيش في سوريا يدفعك للتفكير كلّ يوم بطرق لقطع الحدود وعدم العودة، للبحث عن حلول شرعية أو حتى غير شرعية، وكفتاة لدي الكثير منها لكنها تحتاج الكثير من المال، أحدها أن أتزوج شاباً عربياً يمتلك الجنسية الأوروبية، إنها تجارة نشطة هذه الأيام، هو مجرد زواج على ورق، يعرض العديد من الشباب خدماتهم علينا نحن الفتيات العالقات في سوريا مقابل مبلغ من المال، آخر شاب عرض عليّ الزواج والخروج من سوريا طلب 10,000 يورو، إنه مبلغ كبير، لكن بالنسبة له هو مقابل جيد لعذاب هجرته وركوبه البحر وما كابدهن من عناء للخروج من المستنقع الذي يسمى سوريا، بالطبع يتم الطلاق بعد فترة، أو لا يتم، فليعشْ كلٌّ حياته، نحن في أوروبا ولا عائلة تطالبنا بالإنجاب أو العيش تحت سقف واحد.

يصبح الزواج عرضاً مغرياً لو تبعه السفر برضى الطرفين، لكنه ثقيل حين يغدو تجارة رائجة تتطلب الكثير من المال، ولذلك نرفض هذه العروض، بينما نرفض عروض الداخل لأننا لا نود الزواج والبقاء في مستنقع سوريا، ونستبدل رفاهية السفر برفاهية بطيخٍ “ع المكسر” وبين أن تكون حدود الرفاهية بين بطيخة حمراء والخروج من سوريا، أدرك أني لم أشتري البطيخة من بسطة الأسد بسبب نظراته في الصورة، وليس بسبب ثقلها وعجزي عن حملها، أدرك أن الرهاب الحقيقي هو شراء بطيخة والرئيس السوريّ يراقبني واستبدلها ببطيخة عبرت دمشق على الطرطيرة.