في الحرب، وحدها المصطلحات من تفرز بين المعتدي والمظلوم، الإرهابي والمدني، الطفل والهرم. لا نجاة، فالجميع مشمول بلعنتها. الأمر يمتد ليشمل البناء والحجر، فلم تفصل آلة الحرب البناء العتيق عن الحديث، والعشوائي عن المنظم، جميعها كانت أضاحي مقدمة، لمن؟ لا أحد يملك الإجابة.

ولكن في ازدحام المصطلحات هناك دوماً ناج، مثل معبد عين دارا، يخبرنا عما تحاول الحروب طمسه وتفتيت أثره. انطلاقاً من ذلك، نذر العديد من المعماريين والآثاريين أنفسهم طوال سنوات القصف والدمار لإنقاذ ما أمكن إنقاذه من آثار متحفيّة ومعمارية قيّمة.

لم تكن هذه المهمة بالأمر الهيّن، خاصة إن كان المسؤول الأول والمجسّد بشخص الدولة التي يقع على عاتقها مهمة حماية الممتلكات الأثرية، هو من يقصف ويدمّر الأسواق والمتاحف والصروح الأثرية.

منذ سقوط نظام الأسد، دأب الجميع على النهوض واستعادة الطاقات، وباشروا بتشكيل مجموعات تلمّ شمل من في الداخل والخارج للعمل على إنتاج خطة إنقاذ مكثّفة ومدعومة مؤسسياً، يتعاون فيها كل من الآثاريين والمعماريين والتقنيين.

إلا أنه وبعد مرور أربعة أشهر، لا يزال الغموض والإهمال يثير كثيراً من التساؤلات عن دور السلطة الحاكمة وموقعها، في ظل واقع لا يقل سوداوية عما عايشناه سابقاً، فالمواقع والسويات الأثرية لا تزال ترزح تحت سطوة الأجهزة العابثة، والجرافات تلتهم التلال الأثرية لسرقة أكبر قدر ممكن من الذهب والكنوز.

يخلو الواقع اليوم من استراتيجية واضحة لمستقبل الآثار، والضرورة الملحّة لوضع خطط إسعافية ينصب هدفها “فقط” على حقل التدعيم وحماية النسيج التاريخي للمدن وتسلسل الطبقات الأثرية في المواقع، باعتبار أن الغالبية العظمى منها في خطر مُحدق.

تُذكر هذه النقاط مع إدراك عميق لحساسية الواقع الذي تعيشه سورية بكل قطاعاتها. إلا أن معالجة الأثر اليوم هي ضرورة ملحة، في وقت لن يخلّف لنا الاسترخاء والتأجيل سوى كوارث وانتهاكات إضافية. طوال السنوات الماضية، استغل هذا الملف في لوثة الأهداف العسكرية والسياسية والاقتصادية والعقائدية الدينية المتطرفة.

تحوّلت حلب القديمة إلى منطقة اشتباك عام 2012، حيث حولت بعض المباني الأثرية إلى مقار عسكرية، مثل مدرسة الشيباني. حينذاك، قرّر لواء التوحيد البدء بأولى معاركه التي كان الهدف منها السيطرة على الجامع الأموي. تبادل النظام والمليشيات الأدوار، وصولاً إلى اللحظة التي دمرت فيها مئذنة الجامع، وبدأ تراشق الاتهامات بين الطرفين، إلى جانب تضرر العديد من العناصر المعمارية والزخرفية المهمة.

ومن هذا الصرح ستُروى واحدة من أشد القصص إثارة ورسوخاً في الذاكرة: قصة حماية المنبر الخشبي الذي يعود إلى عام 1258. لم تكن لتنجز هذه القصة لولا شجاعة ومسؤولية مجموعة من المهندسين والآثاريين والعسكريين. عاش المنبر خلالها متنقلاً بين عدة قرى إلى أن عاد آمناً ورُكّب في 12 آذار 2025.

شمالاً من حلب في وادي عفرين، وعلى مقربة من الحدود التركية السورية، يقوم موقع سيروس “النبي هوري”. أنشئت في هذا المكان نقاط تمركز للمقاتلين في منطقتين أساسيتين، بسبب موقعه الجغرافي والاستراتيجي في منطقة الهضبة العالية المطلة على المنطقة المحيطة كاملة، وتطلب هذا التمركز تجريف هاتين المنطقتين وحفر خنادق للجنود.

الأمر نفسه شهده موقع القديس سمعان (35 كم غرب مدينة حلب)، فتحوّل إلى مركز لتدريب بعض الفصائل المعارضة، وذلك لوقوعه بالقرب من خطوط الجبهات مع قوات النظام ووحدات حماية الشعب الكردية. تعرّض الموقع لقصف جوي عام 2016، ما أدى إلى تدمير وإضعاف أجزاء مهمة منه في المجمع الكنسي.

واتخذت واجهة المعمودية دريئة للتصويب عليها، فتعرضت لإطلاق نار كثيف خلال عمليات التدريب، ما أدى إلى تفتت سطوح الأحجار في الواجهة. عمليات حفر الخنادق بالقرب من المواقع والمباني الأثرية أدت إلى إضعاف أسس الأبنية وحدّ من مقاومتها.

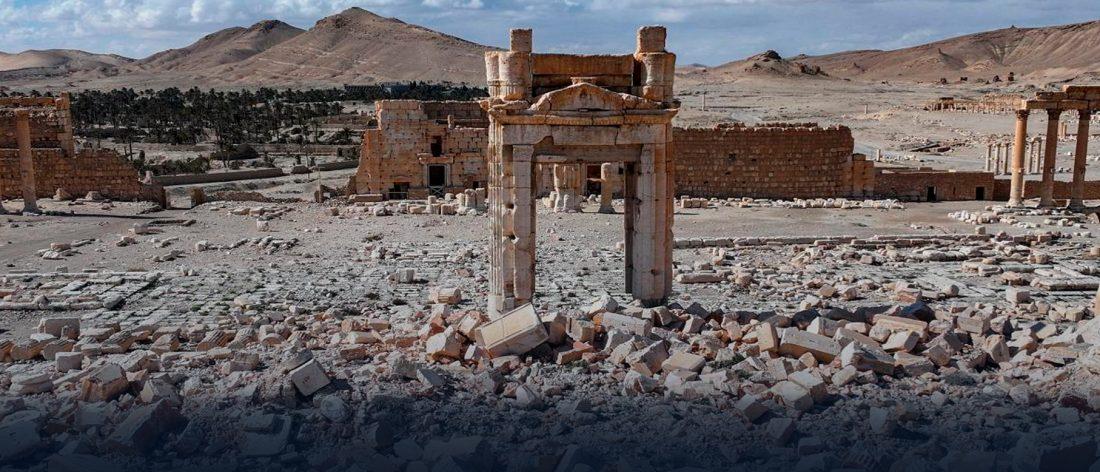

المثال الأشد فجاجة وتجسيداً لاستغلال الآثار في النزاعات المسلحة اختزله موقع تدمر الأثري الذي عاصر سلسلة من الأحداث الكارثية. فمن هذا الموقع نشر “داعش” أشد أنواع البروباغاندا وحشية التي استطاع من خلالها أن يحقق رواجاً عالمياً. اتخذ التنظيم من مسرح تدمر الأثري والمعبد بل والمتحف مسرحاً لجريمته في أيار عام 2015.

وبعد معارك طاحنة وقصف مكثّف تعرض له الموقع من دون مراعاة لحرمته الأثرية، انسحب “داعش” ليدخل الروس إليه. فرض الجيش الروسي الوصاية على الموقع ومنع دخول السوريين إليه. وفي النقطة الأعلى من تدمر، تقوم قلعة فخر الدين ذات الموقع الاستراتيجي المهم. تعرضت القلعة أثناء وجود “داعش” فيها لقصف جوي روسي عام 2015، ولاحقاً بعد أن بسطت روسيا سيطرتها على القلعة أنشأت قاعدة في محيطها، ثمّ جُرّفت الطبقات لإنشاء هذه القاعدة ومهبط طائرات مروحية. وأقيمت أيضاً سواتر رملية على جانبي القاعدة ضمن الحرم الأثري، لربط جميع القطع العسكرية بعضها ببعض.

في دير الزور المشهد لا يقل سوداوية، فلقد عانت المحافظة طوال سنوات الثورة والحرب من هيمنة التشكيلات العسكرية بمختلف انتماءاتها، بدءاً بالنظام مروراً بالجيش الحر ثم جبهة النصرة، وصولاً إلى “داعش” والفصائل الإسلامية المتطرفة، وصولاً للمليشيات الإيرانية.

عانت أسواق المدينة الأثرية تدميراً كبيراً، إضافة إلى قصف شديد لم تنجُ منه المدينة الأثرية والريف الغني بالمواقع الأثرية المهمة. دمرت العديد من الصروح المهمة، مثل الجسر العتيق والصروح التراثية وكنيسة مريم العذراء، لوقوعها على خطوط التماس.

قلعة الحصن في حمص، ومدرج بصرى في درعا، وقلعة الرحبة في دير الزور، وحمص القديمة وأسواقها وكنائسها وجوامعها، تلال أثرية تعود سوياتها إلى العصور الحجرية والبرونزية والحديدية، داستها الدبابات وخربت سوياتها، مثل تل حلف والفخيرية في الحسكة، والخويرة والصبي أبيض في الرقة، وماري دورا أوروبوس، والشيخ حمد في دير الزور، وإبلا والمدن المنسية في جبل الزاوية في إدلب، ومعبد عين دارا وتل جنديرس وسيروس في عفرين.

يصعب تعداد كل المواقع التي تعرضت لانتهاكات عسكرية وهي كثيرة. لعنة هذه المواقع بأنها تحتفظ بنقاط ارتكاز مرتفعة واستراتيجية، ومنها ستسهل عمليات الرصد والقصف والإشراف على المساحات كاملة في الجوار.

مع اتساع رقعة الدمار والتخريب، أدرك المهتمون ضرورة أعمال التوثيق والمعاينة وإنقاذ ما يمكن إنقاذه. وهنا واجهتهم صعوبات من نوع آخر في مقدمتها: صيغ التعامل مع المجموعات المسلحة التي تسيطر على المناطق وتعدديتها، باعتبار أن أعمال التوثيق تتطلب موافقة من قائد المجموعة المسيطرة.

وفي هذا السياق، يذكر الآثاري ع. ك الصعوبات التي كانوا يواجهونها في شمال حلب وشرقها: “إن التغيير المتناوب بين هذه المجموعات كان يتطلب إعادة تأسيس علاقات من الصفر، ومد جسور ثقة جديدة، وهذا كان يطيل من عملية الوصول إلى الأثر الذي كانت تتغير حالته بين اليوم والآخر”.

يجري ذلك في مكان لا وقت فيه للتأجيل. يختزل الحدث المهندس أحمد المصري (مؤسس الجمعية السورية لحفظ الآثار والتراث في حلب)، نقلاً عن المعماري يوسف موسى: “كنا نعود إلى بعض المباني مرة بعد مرة، نراقب تغير معالمها. كيف تتحول الشقوق الصغيرة إلى فجوات، ثم إلى انهيارات كاملة. أحياناً كنا نلتقط صورة لمبنى لم يمسسه سوء، وعندما نعود بعد أسابيع نجده قد اختفى تماماً”.

استغل نظام الأسد ملف الآثار والتراث لتحقيق مكاسب سياسية، ترجمت أدواته بصفقاته المشبوهة في كل من حلب وتدمر. كرّس هذا الملف لإبرام اتفاقيات مع شركات وتمويل من مؤسسات دولية، انبرت في تبييض صورته في المجتمع الدولي، وإدراجه حامياً للتراث السوري من دون حتى الالتفات للدمار الذي سببه على مستوى التراث والإنسان.

هيمنت أسماء الأخرس على ملف الآثار، وباتت تحارب كل من تخوّل له نفسه أن يطأ أملاكها الأثرية السورية، حتى إنها ورّطت المواقع الأثرية بسلسلة من الجرائم عندما حجبتها عن مشاريع إنقاذ وترميم إسعافي سريع تولّته بعض المؤسسات والمراكز العلمية الأكاديمية التي كانت تربطها مع هذه المواقع مسيرة طويلة من البحث والتنقيب.

أنشأت مؤسسة الأمانة السورية للتنمية التي تشعبت أذرعها في مجالات شتى، إلا أنها ركزت جهودها على الحقل الآثاري من أجل إظهارها بمنظر “السيدة الإنسانة” المنغمسة في حماية التراث وهوية الإنسان السوري. اعتنت بشدة في اقتناء طاقم يجسد الطبقة الأرستقراطية في مؤسستها التنموية لتصدر للعالم بأنها عن حق “وردة في الصحراء”. توّلت هذه المؤسسة مشاريع ترميم حلب القديمة إلى جانب مؤسسة الآغا خان.

وفي سياق مستقل عن مؤسسة الآغا خان، صدر العديد من البيانات التحذيرية إلى الأمانة السورية بشأن الكوارث التي انتهجتها في مشاريع الإنقاذ والترميم. يأتي في مقدمتها التجاوزات الخاصة في مشروع ترميم الجامع الأموي في حلب، في ما يخص إحداث إضافات من شأنها أن تنتزع الجامع من محيطه الثقافي.

أما الجريمة الأكبر في قائمة الانتهاكات، فلقد خصّت بها مجمع التكية السليمانية في دمشق، والتي تضاف إلى بنود قائمة الإبادة المتهمة بها وزوجها الرئيس المخلوع، بسبب الحالة المزرية التي يعيشها المجمع اليوم. أسبار عميقة وتجريف وحفر تهدد أساسات الأبنية، إلى جانب الإضافات الإسمنتية من جسور وقناطر تنتزع المكان من بنيته التاريخية والأثرية، ونقلاً عن أحد المهندسين: “إن إزالة هذه الإضافات تتضمن مغامرة كبيرة، لما فيه من خطورة على السويات التي كانت بالأساس تحتاج إلى تدعيم وترميم إسعافي، يتبع ذلك وجود التكية في مكان قريب من منطقة الحرم النهري لبردى”.

مع بداية عام 2018، وبعد توقيع اتفاق أستانة، وزّعت المناطق تبعاً لبنود اتفاقية “خفض التصعيد”. رافق ذلك تحديث للخريطة السياسية التي ستعيد ترتيبات الانتشار العسكري، وما يرافقه من إعادة توزيع لقوات جديدة تفرض سيطرتها على المنطقة.

وانطلاقاً من هذا التغير، بدأت مرحلة جديدة من الانتهاكات، تقدمها تكثيف كبير لأعمال النهب والحفر التي لم تكن بالأمر الجديد، ولكن غياب القصف الجوي، إلى جانب تبني بعض المؤسسات والدول مشاريع البحث عن الآثار والذهب، وسّع من رقعة انتشار هذه الظاهرة.

جسّدت الحركات الإسلامية المتطرفة بكل أذرعها في المنطقة لاعباً أساسياً في هذا الملف؛ فأغرقت هذه الحركات المناطق التي سيطرت عليها بفتاوى تحرّم المجسمات والتماثيل والمنحوتات بكل أنواعها. فباشرت بتجريف المقدسات، ومنع السكان من ممارسة معتقداتهم. هدمت المقامات والمزارات في العديد من المناطق بتهمة تحريم تقديس الأشخاص.

ففي درعا، وفي الدقة في مدينة نوى، في السابع من كانون الثاني 2015، دمّرت جبهة النصرة مقام الإمام النووي. لم يكن المقام مزاراً ولا مكاناً للتعبد ولا التبرك، بل كان موقعاً أثرياً أكثر منه دينياً.

وفي حلب أيضاً، دمّرت جبهة أنصار الدين ضريح أحد الأولياء الصوفيين، هو قبر الشيخ محمد النبهان وعائلته، في جامع الكلتاوية. يوجد داخل المدرسة مسجد النبهانية الذي يحوي الضريح. إلى جانب القيام بعمليات تفجيرية في محيط المواقع.

وفي السويداء أيضاً، هدم “داعش” مقاماً دينياً في قرية الحقف في ريف السويداء الشرقي. وأيضاً، لم تنجُ الآثار التي كانت تترك محفوظة في مستودعات المواقع الخاضعة للتنقيب، التي كان يحتفظ بها في خزائن محميّة.

يوجد في سورية 38 متحفاً، تتوزع على غالبية المحافظات والمدن. تضم في خزائنها مئات الآلاف من اللقى والتحف الأثرية والتراثية التي تعود إلى أزمنة مختلفة، وتضم أيضاً أعمالاً نحتية ولوحات لفنانين سوريين معاصرين. تفتقر هذه المتاحف إلى وسائل الحماية اللازمة، وهذا ما جعلها عرضة للخطر والنهب. ومع اشتداد أعمال القصف والاجتياح، تعرّضت المتاحف لأضرار بالغة ذهب ضحيتها آلاف القطع الأثرية المهمة.

سقط نظام الأسد، وبدأت مرحلة جديدة تلفها الآمال المرتقبة بإمكانية استرداد هذا الملف من أيدي عصابات الأسد ومليشياته. إلا أنه وبعد مرور أكثر من أربعة أشهر على هذا الحدث، أُهمل هذا الملف ولم يأتِ أحد على ذكره، إذ اكتفت الإدارة الجديدة بتعيين مدير عام للآثار والمتاحف، في وقت عمّت فيه الفوضى والتسيب المواقع الأثرية وتُركت بلا حراسة، الأمر الذي فاقم من عمليات استباحتها.

انتهاكات يومية متمثلة بأعمال سرقات وتجريف بالآليات الثقيلة، يلزم مواجهتها بإصدار قوانين تجرم كل من يعبث وينتهك حرمة الموقع، والأهم إرسال لجنة خبراء مختصة للكشف وتوثيق كل الأضرار التي عانت منها خلال السنوات الماضية. تجنبت الحكومة إصدار مرسوم يجرم كل من يبيع أجهزة الكشف عن الآثار التي باتت تغزو الأسواق السورية.

قابلت لجنة الآثار والدفائن في يبرود هذه الانتهاكات بإصدار بيان مخجل: “تفتح اللجنة أبوابها أمام جميع من يملك أدلة عن مواقع يعتقد أنها تحتوي على دفائن، حيث ستقوم بالتعاون معه للكشف عن الموقع، ومن ثم السماح بعملية الحفر، مع ضمان حصول صاحب الدليل على حصته المستحقة”.

عندما تصدر لجنة مسؤولة بياناً يشرعن عملية الحفر فهي تتلو نعي هذه المواقع. تذكر اللجنة في نهاية البيان، أنها تشكر كل من قدّم لها قطعة أثرية، إذ ستعرض اللقى المكتشفة “عن طريق الحفر اللاشرعي” في متحف يبرود المزمع إنشاؤه قريباً.

جميع هذه القطع هي آثار مجهولة الهوية، لا طبقة ولا سوية توثق إحداثيات وجودها، أي إن يبرود على موعد مع افتتاح متحف يضمّ آثاراً مسروقة ومجردة من هويتها، ومطابقة لتلك الآثار المحفوظة في متحف نابو في شمال لبنان.

ليست مواقع يبرود الوحيدة المشمولة بأعمال الحفر والتخريب، فجميع الأراضي السورية باتت ملعباً تجتاحه شبكات مافيا وأخرى دفعتها ظروف الحياة القاسية إلى التمسك بفوهة جرة، تستطيع أن تطعم أفواهاً جائعة منكوبة لا تملك قوت يومها.

وهناك ملف لا يقل أهمية عن السابق، ملف الجامع الأموي في دمشق. توّلت العمل في الأموي منظمة هاند للإغاثة والتنمية ذات التمويل التركي. لم يسمح للآثاريين بالدخول ومعاينة آليات العمل، وعندما رفع بعضهم أصواتهم كتموها بالقول إن المدير العام للآثار والمتاحف سيذهب ويلقي نظرة على الأعمال هناك.

لكن الشك يلفّ هذا الذهاب، باعتبار أن المدير لم يصدر تصريحاً واحداً. التعديات شملت الإنارة، وتأثيرها على الفسيفساء، واستخدام البلوك والإسمنت في منطقة التوضؤ في عمليات الترميم، إلى جانب طلي الأسطح بالدهان بحجة عامل العزل.

عرضت منظمة هاند فيديو يقارن مستودعات الجامع الأموي قبل وبعد، ولكن لا معلومات توضح إلى أين رحلت النحاسيات القديمة والمحفوظات القديمة. يبقى السؤال الأهم: من سمح لمنظمة إغاثية أن تدخل حرم الأموي وتعبث بمحفوظاته وحجارته؟ ولم يكتفوا بذلك وإنما رموا هذه المحفوظات إلى سيارة ضخمة دخلت الصحن، وحملت كل ما حملت من دون مراعاة لحرمة المكان.

خروجاً من البوابة الجنوبية للأموي بمسار مستقيم محاذ لها، يصل الزائر السوق المستقيم، سوق مدحت باشا الأثري. الطارئ في هذا السوق يكمن في فتح بوابته الغربية لعبور السيارات والشاحنات. فعند الدخول من بوابته الشرقية، سنشاهد رتلاً طويلاً من السيارات التي بات الشارع المستقيم يغصّ بها.

فيما سبق، صدر العديد من القوانين التي تحرّم مرور السيارات في شوارع دمشق القديمة. انفلتت الأمور في السنوات الأخيرة من عمر النظام السابق، إلا أننا اليوم نعيش انفلاتاً أكبر، فالبوابات مشرعة ولا قانون يصدر ويحفظ حرمة المكان، خاصة أن المدينة القديمة تعاني أضراراً فادحة في بنيتها التحتية والعمرانية. هناك خطر كبير يهدد المارة تحت شرفاتها ومشربياتها الساحرة، وذلك بالرغم من الحالة المحزنة التي تلف المكان.

هناك تفصيل مهم يلحق عملية إسقاط نظام الأسد، متعلق بشق المباني الأثرية في حلب القديمة مثالاً. تلمّس سكان هذه المباني فرحة العودة ليلة سقوط النظام.

ولكن يبقى السؤال هنا: ما مصير المباني والسكان في مناطق هشّة الأسس وضعيفة المقاومة؟ خاصة أن السكان سيمضون في رحلة تصليح ما خرب وهُدّم، وهو أقل حق لأصحاب هذه البيوت، ولكن آثارياً هل هذه الإصلاحات آمنة لكل من الساكن والمبنى؟ سيعاني القاطنون خطر السكن في هذه المباني التي هي الأخرى ستعاني سلسلة انتهاكات جديدة يمارسها أصحاب البيوت أنفسهم في حال عدم وجود لجان مختصة في الترميم والتدعيم الأثري، وهو العنصر الغائب اليوم، إذ لا لجان محلية ولا دولية تضمن هوية المكان.

أمام كل هذه التحديات والعراقيل، لا يمكننا الاعتماد على الوعي الشعبي تجاه الأثر وأهميته، ففي بلد ممزق مثل سورية، حيث الاقتصاد مدمر والشعب غارق في الشتات والجوع، ولهاث شبكات الاتجار في السوق السوداء؛ طريق النجاة تحتاج إلى تضافر للجهود الدولية مع الخبرات السورية الموزّعة في أصقاع الأرض التي بدورها تحتاج إلى أبواب مفتوحة تدخل منها للانخراط في عمليات إعادة إحياء وترميم وتدعيم كل ما خرّب.

باعتبار أن ما يعيشه السوريون اليوم هو مرحلة مصيرية، لذا فهي تستوجب الاستفادة من الاختصاصيين والمؤسسات المهتمة بإنقاذ آثار سورية بكل بقاعها.

المصدر: العربي الجديد