كنتُ أسكنُ في الحارة الشرقية بدُمَّر البلد، التي كنا نقرؤها مرة: دُمِّر البلد، أو دمَّر البلد، مع أن الفاعل معلوم، لكن جعله مجهولاً فيه تعويم للدلالة.

ما إنْ سمعتُ بالخبر، حتى أصبتُ بهلع، فقد اتفقنا معه أنه سيظل قائدنا إلى الأبد، ردّدناها كل صباح في مدارسنا أكثر من الشهادتيْن، آمنا أنه صار جزءاً من جغرافيا سوريا، مثله مثل الحدود والجبال ومناجم الفوسفات، ومحطات التصريف الصحي ومحارق القمامة، وأنه لن يرحل. لا غريب في إيماني بأنه لن يرحل لأنني ولدتُ وعشتُ عمري كله في عهده، ونعمتُ بمنجزاته.

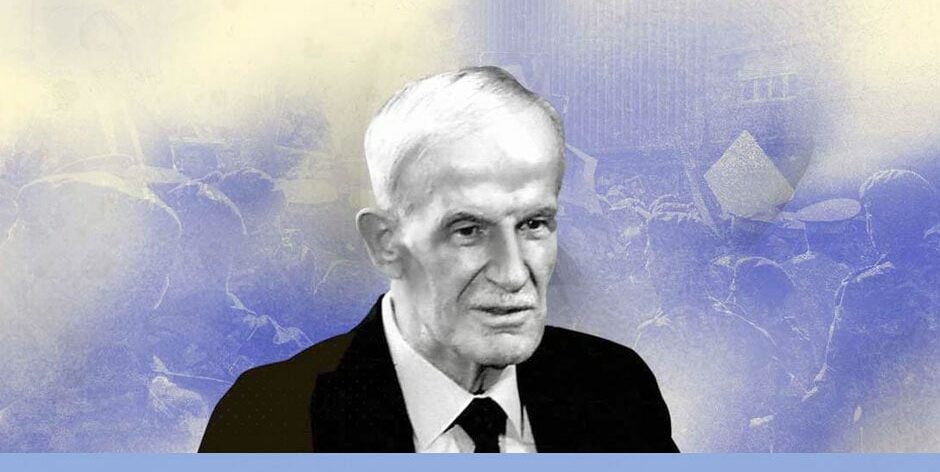

في حالات عدم التصديق، يضيق بك المكان فتجدِّده بالمشي، هناك شيء من الاتفاق المبطَّن بين حركة جسدك وما يدور في فكرك، يعطي هذا الأوامر لهذا، أو يحاول أن يخفف عنه فيتحرك الجسد، كأنه ينفِّس عن نفسه، لذلك مصممو السجون كانوا يختارون فكرة تضييق المكان أو حشر الناس فوق بعضها كنوع من العقاب، وقد فصل براين إينز في كتابه تاريخ التعذيب عن طرقه المختلفة، حافظ الأسد أضاف إليها في عهده طرقاً أخرى، دوَّنها المساجين والمعتقلون الذين خرجوا من تدمر وصيدنايا.

أخذتني قدماي وفضولي نحو الشام المركز؛ لأرى هل أنا الوحيد الذي لم يصدق رحيله، أأنا الوحيد المتشكك، لأتابع ما الذي سيحدث، وما هو السيناريو القادم؟ هو نوع من الجنون الاختياري الذي يسِمُ معظم حياة ساكني مناطق المخالفات، جاري الكردي قال لي: لا تصدق أن حافظ الأسد سيموت، هذا مثل “مصطفى البرازاني”، مختف في جبال كردستان، سيختفي حافظ الأسد في جبال العلويين وسيعودان مع المهدي المنتظر.

لم يهتم العسكر بمن يمشي، فمن يمشي ليس كمن يركب دبابة أو طيارة، نحن المشاة أحباب الله، لا أحد يكترث بنا، لا أصدقاء لنا سوى الأرض وأقدامنا.

كانت الشوارعُ شبه خالية، لا سيارات تسير باتجاه المدينة، مشيتُ مع عديدين نحو ساعة ونصف عبر جبل قاسيون لنصل إلى مركزها. أغلبُ من تبادلتُ معهم المشي نحو الشام كانوا عمالاً يسكنون الضفة الأخرى من المدينة، أكبر همّهم كيف سيصِلون إلى بيوتهم، وكيف سيحصلون على آخر أجر يومي من صاحب العمل، لأننا كنا جميعاً نعتقد، أن الحياة بعد رحيله لن تكون كما هي قبل موته. كنا نمشي بعجلة، كأن جاذبية الأرض غدت في منتصف دمشق تجذبنا نحوها، صارت حركة أجسادنا أخف.

بقيتْ الحركة مفتوحة من دمشق المركز إلى الأحياء والبلدات المحيطة، سمعتُ في كراج البرامكة توجيهات من العسكر للسائقين بضرورة سرعة خروج باصاتهم الكبيرة والصغيرة. كان هناك حرص على إفراغ دمشق من الأرياف، يكفيها حمولة ساكنيها الشوام الذين بدّلوا حكاماً كثيرين، وبقوا في بيوتهم يجلسون حول البحرات يشمون رائحة الكبَّاد، والياسمين.

حمل طريق قاسيون من دمر البلد نحو دمشق المركز، خطواتنا الخائفة، حين كنا في أعلى قاسيون ونحن نازلون كانت غيمة دخانية تغطي المدينة، تساءلت حين رأيت مقام هابيل من بعيد: هل سيعود قابيل من باريس ليواري سوءة أخيه، أم أن ابنه يكفي؟

كانت الحراسة مكثفة جداً حول مشفى الشامي، والطريق النازل المحاذي لحديقة تشرين كان ممتلئاً بضباط يلبسون الزي العسكري الجديد، يبدو على وجوهم أنهم غير ذلك الصنف من العسكر، الذي اعتدنا أن نراه في شوارعنا. عسكر لا يشبهوننا في وجوههم، يراقبون تحركات لا نراها، لم يكونوا يكترثون بنا نحن المدنيين، عيوننا المواربة في النظر تخاف التقاء نظراتها بهم، وهم لا يكترثون بنا، كأننا غير موجودين. هم غير العساكر السوريين المألوفين، الذين تعطف عليهم حين تراهم منهكين في الكراجات، أو على الأرصفة بلباسهم المتعب ورائحة جواربهم، وأبواطهم الثقيلة، بحيث لو أنك وضعتَ أياً منهم أمام جامع ما لشحذتَ عليه نقوداً كثيرة بوقت قصير.

أحاطتْ بقصر تشرين بجوار مشفى الشامي دبابات ومدرعات بشحمها، كان هناك حرصٌ أن تبقى معلنة وغير معلنة، لك أن تتخيل دبابة تختبئ خلف شجرة، تريد أن توصل رسائل ما، فيها من الوضوح ما يماثلها من الغموض. حين حاولت أن أقرأ المشهد مستفيداً من دراستي في تحليل النصوص وجدتُ أنني لست المتلقي المعني بها، أو الذي يسهم في كتابة النص بعد موت المؤلف، وبدت علاماتها السيميائية خارج جهود امبرتو ايكو.

في ساحة الأمويين، كان هناك عسكر ومدنيون، يبحثون عن حروف طريق مشترك للتواصل، بدأ القرآن يصدح في الباصات الصغيرة، سألت سائقاً: هل القرآن مسموح؟ هل مات؟ ارتجف الرجل فوضع أغاني وطنية تشيد بالقائد الخالد، نهَره جاره: الموسيقا ممنوعة في لحظة الموت، أطفأ الرجل آلة التسجيل وبدأ يشتم بصمت.

أخرجت نساء من أعمار مختلفة لباساً أسود، فيه عفونة التخزين، كثيرون كانوا يحملون صوره وصور ابنه، كمُّ الفجيعة عند شريحة من السوريين كان أكبر من فجيعة الابن بأبيه القائد، الذي قاد البلاد إلى ما يريد أكثر من ثلاثين عاماً.

وجوه الناس تملؤها الدهشة والخوف والترقب وأمل التغيير، من الصعب أن تجد أبجدية واحدة آنئذ. استعملَ الشوام في الشوارع والمحلات كلَّ ما يستطيعون من فنون الإخفاء المتوارثة ليقدموا ملامح وجوه حيادية، لا يمكن أن تعثر على جملة مفيدة في سحناتها. بريق العيون الفرحة، لا يمكن أن تخفيه (الماسكات الاحترافية)، وفي الوقت نفسه لا يمكنك أن تقبض عليها متلبسة بفعل الفرح والرغبة في التغيير، تلك هوية سورية جامعة فعلَها تراكمُ الخوف. أهل الشام محترفو إخفاء، و”مبندقين” كما يقول عنهم كثيرون، فرح تلك اللحظة من الصعب على أحد أن يخفيه كله.

خوفاً من اللحظة التالية، كثيرون يرددون: الله يستر! وهم يعلمون أن الخطر، إنْ وجِدَ فسيكون من العسكر وفيما بينهم.

الكثير من المحلات أخذت تغلق أبوابها، سيارات عسكرية حديثة تجوب المدينة وتقول: نحن هنا.

لا يصدق أحد من السوريين بعد 22 عاماً من وفاته أن حافظ الأسد قد مات، دمارُ سوريا الذي حصل في السنوات الأخيرة يؤكد لهم ذلك، البراميل المتفجرة خاصة، لا يمكن أن تكون إلا من أفكار حافظ الأسد، تلك فكرة جهنمية خالية من أي إحساس بشري.

المصدر: موقع درج