بعد تسعة أشهر من وصول الرئيس جو بايدن إلى البيت الأبيض، بدأت “فلسفة” السياسة الخارجية الأميركية الجديدة للشرق الأوسط في التكشف. فقد سعت العديد من الإدارات السابقة إلى “الابتعاد” عن الشرق الأوسط، لكنها بتلك الخطوة فكت ارتباطها بتلك المنطقة بسرعة كبيرة جداً.

تختلف إدارة بايدن اختلافاً طفيفاً، فهي أيضاً تريد “التركيز بعيداً” عن تلك المنطقة وتوجيه اهتمامها ومواردها إلى مكان آخر، تحديداً نحو منافسة القوى العظمى مع الصين، لكنها تدرك أنها لا تستطيع الانفصال تماماً عن الشرق الأوسط.

من القضية الإسرائيلية الفلسطينية إلى النزاعات وعدم الاستقرار في اليمن وسوريا والعراق وأماكن أخرى من العالم، تنتهج إدارة بايدن سياسة الاستقرار المفوض، حيث يجري تشجيع حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة على التفاوض والتوسط وحل القضايا الإقليمية مع رقابة أميركية محدودة تتم عن بُعد. بعبارة أخرى، لم تعد إدارة بايدن تريد أن تكون الشرطي والقاضي والوسيط مثلما كان الرئيس ترمب، ويمكن لذلك أن يتحقق من خلال سلسلة من ترتيبات تقاسم الأعباء.

في بعض الحالات، يعد نقل الوساطة والدبلوماسية المحلية إلى الجهات الفاعلة المحلية خطوة ذكية من الناحية الاستراتيجية وجيدة التوقيت. ولأول مرة منذ سنوات، أصبحت هناك حكومة إسرائيلية مهتمة باستكشاف تحركات صغيرة لكنها ذات مغزى لوقف التصعيد مع الفلسطينيين وتعزيز العلاقة مع السلطة الفلسطينية. ورغم استطاعة الولايات المتحدة إقناع كلا الطرفين في الاتجاه الصحيح، فإنه ليس هناك حاجة كبيرة لمشاركة أميركية مباشرة.

هناك ديناميكية مماثلة في العراق، حيث تظل الولايات المتحدة شريكاً دبلوماسياً وعسكرياً مهماً لبغداد وأربيل، لكنها ليست العامل المحدد لعملية صنع القرار الداخلي أو الإقليمي.

لكن في سوريا، لا يعد النهج الحالي لإدارة بايدن بالاستقرار ولا الاستدامة. فمنذ وقت مبكر من وجود الرئيس بايدن في منصبه، جرى تضييق السياسة في سوريا إلى أولويتين أساسيتين؛ المساعدة الإنسانية، ومكافحة داعش.

واعترافاً بفضل الإدارة الأميركية الذي اكتسبته عن جدارة، فقد نجح جهد دبلوماسي حاسم في الأمم المتحدة في تمديد المساعدة عبر الحدود لمدة 12 شهراً، وأشارت كل من وزارة الخارجية ووزارة الدفاع بوضوح وثبات إلى أنه لا توجد نية لسحب قوات من شمال شرقي سوريا. لكن على الجبهة الدبلوماسية، لم تفعل الإدارة شيئاً يذكر لدفع العملية السياسية، وحتى الآن، لم تُبدِ اهتماماً بتعيين شخصية مؤثرة في مقعد المبعوث الخاص الذي لا يزال فارغاً.

مع غياب الولايات المتحدة بشكل ملحوظ عن أي دفعة دبلوماسية جادة، تقدم جيران سوريا الإقليميون للأمام لترتيب قرارات محلية خاصة بهم. وقد برز الأردن كقائد بارز في هذه الديناميكية الجديدة – وتوسط مؤخراً في خطة إقليمية لتزويد لبنان بالغاز الطبيعي عبر الأراضي الأردنية والسورية. وجرى تبادل زيارات وزارية متعددة بين عمان ودمشق.

وفي الآونة الأخيرة، زار وزير الدفاع السوري علي أيوب الأردن، في أول زيارة من نوعها منذ 10 سنوات لمناقشة مكافحة الإرهاب وتهريب المخدرات. إن كون النظام السوري دولة مخدرات بدرجة كبيرة، وكون ذلك هو المحرك الأقوى للتطرف العنيف في سوريا، فإن هذا يجعل هذه الزيارة مثيرة للسخرية بشكل مؤلم.

ورغم ذلك، وبتشجيع من نهج عدم التدخل الذي تتبعه إدارة بايدن وعدم اهتمامه الواضح بدفع الدبلوماسية السورية إلى الأمام، فإن الاتجاه نحو إعادة الارتباط الإقليمي مع نظام الأسد واضح ومن غير المرجح أن يتراجع. ورغم أن مبادرات الأردن المختلفة مفهومة تماماً في الظروف الحالية، فإنها لا تستند إلى استراتيجية تهدف إلى تحقيق الاستقرار على المدى الطويل.

يجب أن تكون حالة عدم الاستقرار والأزمة المستمرة في درعا بمثابة جرس إنذار لأولئك الذين يعتقدون أن مجرد إشراك دمشق سيأتي بثمار العلاقات التي كانت قائمة قبل عام 2011، فبعد عامين ونصف، انتهك النظام تقريباً جميع شروط اتفاق المصالحة في درعا وفاقم جميع الأسباب الجذرية لانتفاضة درعا 2011، فبعد أن أعربت عن قبولها الضمني في السابق لاستيلاء النظام على السلطة في منتصف عام 2018 ها هم المسؤولون الإسرائيليون الآن يعربون عن قلقهم العميق وعن أسفهم بشأن تقييمهم السابق بأن الأسد يمكنه جلب الاستقرار إلى جنوب سوريا. وفي ظل غياب تغيير كبير، تبدو درعا الآن في طريقها إلى سنوات من عدم الاستقرار المزمن والمعاناة الإنسانية، وفي جميع الاحتمالات، سيكون هناك نشاط إرهابي في المستقبل. درعا هي أيضاً بؤرة رئيسية لعملية تهريب أسلحة ومخدرات مرتبطة بـ”حزب الله” ذي الامتداد الإقليمي.

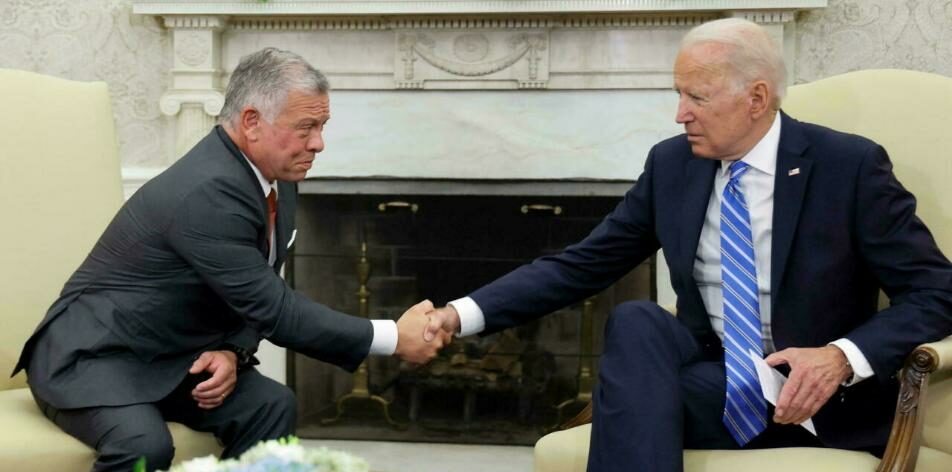

خلال زيارته لواشنطن في تموز، كان الملك عبد الله محقاً في طلب توضيح من إدارة بايدن بشأن ما وصلت إليه مطالبتها بـ”التغيير السلوكي” لنظام الأسد، والمطالبة بتدخل أميركي في سبيل تحقيق ذلك. للأسف، يبدو أن الأسد موجود ليبقى، لكن هذا لا ينبغي أن يؤدي إلى قيام جيرانه أو المجتمع الدولي ككل بمنحه مطلق الحرية.

إذا كانت دول الشرق الأوسط تريد أن تتوقف سوريا عن كونها مصدراً لعدم الاستقرار المقيت والجريمة المنظمة والإرهاب، فعليها أن تتجمع على اتفاق واحد للمطالبة بتغييرات ذات مغزى من شأنها أن تخفف من الأسباب الجذرية العديدة للأزمة التي لا تزال قائمة حتى اليوم. إذا اكتسبت مثل هذه المبادرة زخماً، فقد يكون ذلك كافياً لتحفيز الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين على دفعها نحو خط النهاية.

المصدر: الشرق الأوسط