تغيّرت المناسبات السعيدة في سوريا بعد الحرب، عمّا كانت عليه قبل الثورة، وهو اختلاف واضح وجليّ، ترويه وجوه الناس.

تحوّلت الأعياد إلى هم جديد يُرمى على أكتاف الناس، لما تفرضه من واجبات والتزامات، فيكون على الأهل، وبخاصة الّذين هبطوا إلى تحت خط الفقر، أن يؤمّنوا، على الأقل، ثمن ثياب العيد لأطفالهم. فالأطفال، كما كانت تقول جارتنا لأمّي: “شو ذنبهم يا خيّة، لينحرموا من هاليوم!”.

كانت عبارتها، حسرة كبيرة تدلّ على قلّة الحيلة، إذ تحوّلت تلك المناسبات إلى أيّام للفرح القسريّ، والتّظاهر أمام أطفالنا، بأنّ الأمور ما زالت بخير.

رأس السنة 2013

قبيل رأس السنة المقبل، أود أن أروي ما حدث في ليلة رأس السنة عام 2013.

بحكم دراستي الجامعيّة في دمشق، كنت ملتزماً بالسفر كل فترة إلى درعا، لزيارة أهلي والاطمئنان عنهم، أمكث يوماً أو يومين، ثمّ أعود إلى دمشق، وكانت الأعياد، أيّاماً مناسبة لزيارتهم، وبخاصة يوم رأس السنة.

الطريق من دمشق إلى درعا، كان مزروعاً بالحواجز العسكرية التابعة للنّظام، كان عددها 11 حاجزاً، موزعة على مسافة 85 كيلومتراً، بسببها صار الزّمن اللازم للوصول لا يقل عن أربع ساعات، بينما كان لا يتجاوز الساعة.

كان الحاجز الأخير، المنصوب عند مدخل قريتي في درعا هو الأصعب والأكثر رهبةً، التفتيش والتفييش، التدقيق في الأسماء والوجوه، وإنزال الناس من الحافلات وإذلالهم. وقد كنتُ يومها بينهم.

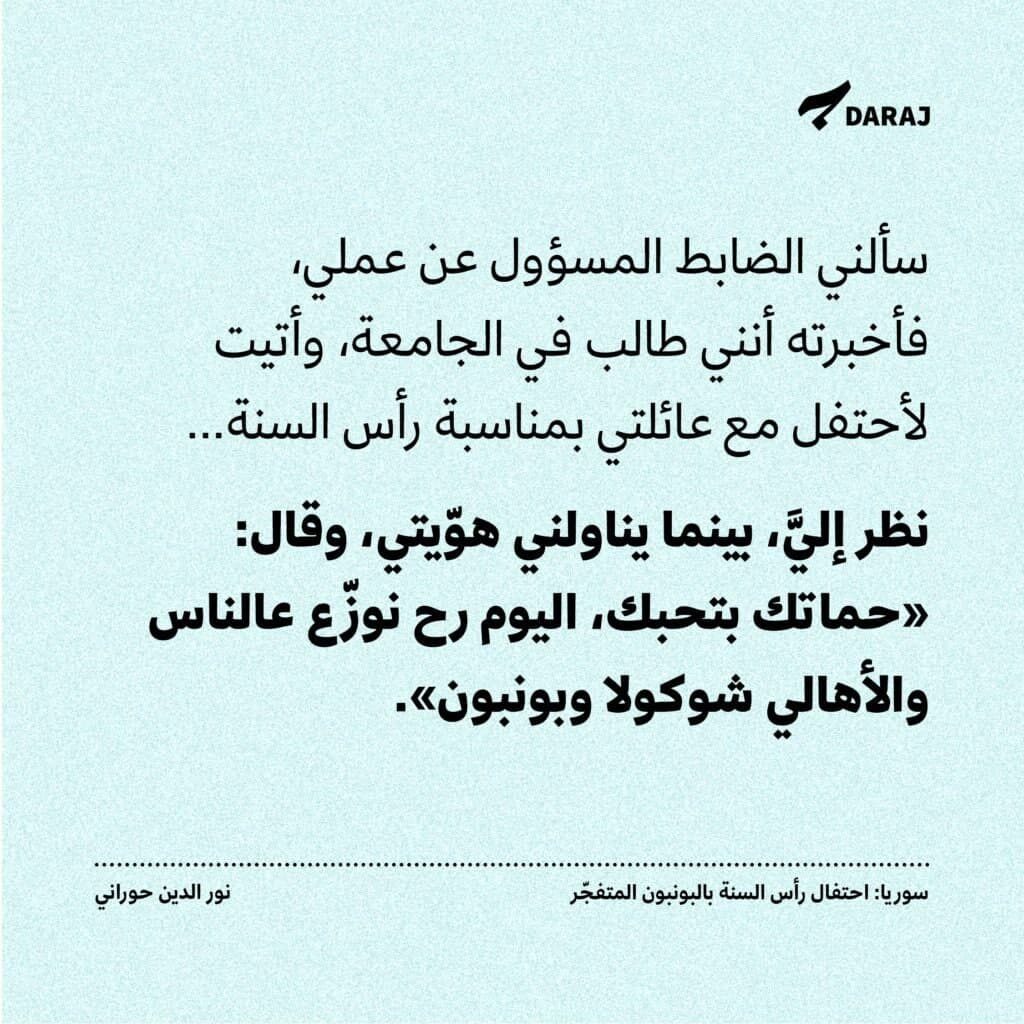

سألني الضابط المسؤول عن عملي، فأخبرته أنني طالب في الجامعة، وأتيت لأحتفل مع عائلتي بمناسبة رأس السنة…

نظر إليَّ، بينما يناولني هوّيتي، وقال: “حماتك بتحبك، اليوم رح نوزّع عالناس والأهالي شوكولا وبونبون”.

لم يدرك أحد من الركاب قصد الضابط، سوى قلّة قليلة، أو ربّما جميعهم فهموا، لكن الخوف منعهم من التعبير، فاكتفينا جميعاً بالرّد “آمين” حين قال السائق وهو ينظر في وجوهنا عبر المرآة:” اللّه يستر!”.

في الحقيقة، لم تكن العائلات وقتها تحتفل برأس السنة بالمعنى الرسميّ للاحتفال، إنما كانت الأمور تقتصر على بعض الزيارات، واجتماع العائلة تحت سقف واحد، لا أكثر.

اجتمعنا وقتها مع عائلة عمي في بيتهم، الذي يبعد من بيتنا مسافة شارع واحد، تظلّ الزيارات القريبة أكثر أماناً، خصوصاً في الليل.

الكلّ يتحدّث عن “الأوضاع” وكانت هذه الكلمة تختصر كلّ شيءٍ، حتى قالت جدّتي، موجّهة الحديث إليّ: “بلاها نزلاتك عالشام يا جدّة، مانك شايف كيف الدّنيا كلها أوضاع!” (تقصد الحرب).

كانت عبارتها مثيرة للضحك نوعاً ما، لكنّنا ما إن بدأنا نضحك، حتى قاطعنا صفير حادّ، تلاه انفجارٌ ضخم وقريب، فقلت لوالدي: “الآن فهمت ماذا قصد الضابط بالبونبون”، ثمّ نظرتُ إلى شاشة هاتفي، وكانت الساعة تشير إلى الثانية عشرة تماماً، انهالتْ بعدها القذائف على القرية كالمطر.

كانت تلك اللّيلة بالنسبة إلي، تجربة النزوح الأولى، هرباً من مكان إلى آخر أكثر أماناً، وهرباً من الموت، بحثاً عن نجاة ما.

صاحتْ أمّي بالجميع، عندما بدأت الانفجارات تقترب أكثر، بأنّ علينا الانتقال من غرفة الجلوس، والتجمّع في غرفة داخليّة، مُحاطة بالغرف الأخرى، وأشار عمّي إلى غرفة الأولاد.

عائلاتان يتجاوز عددنا 15 فرداً، بقينا محشورين في مساحة ضيّقة ننظر في وجوه بعضنا، تقتلنا الهواجس مع كل قذيفة تسقط، نفكّر، هل سننجو؟!

هل حقاً، ينهمر موت من السماء بهذه الطريقة؟!

كنا نصارع الوقت الذي يمرّ ببطء، ونصارع رعبنا من موت يرمي أبواب المنزل ونوافذه بالشظايا والحصى، نصارعُ بأساليب لا تخطر على بال أحد، كأن نقوم بِعَدِّ القذائف، أو نركّز مع صوت الصفير، كيف يبدأ بعيداً ثم ينتهي بانفجارٍ تهتزّ على إثره قلوبنا ومنازلنا.

كان عدد القذائف في تلك اللّيلة تحديداً 365 قذيفة، يتطابق مع عدد أيّام السنة.

لم أتخيّل إطلاقاً أن يكون القتل العشوائيّ الذي تمارسه قوات النّظام بكلّ هذه الدّقة، وكلّ هذا الإصرار والترصد.

وسط الرعب والترقّب، كانت الجدّة تجلس في الزاوية، صامتة تماماً، تقلّب بين يديها مسبحة من العقيق، لا يبدو عليها الخوف إطلاقاً، الموت كان آخر همّها، لكنّ حسرة كبيرة ملأت وجهها…

تلك العجوز الثمانينية، قالت وهي تهز رأسها: “الله لايوفّقك يا هالنظام، ذلّيتني بآخر عمري”.

بالنسبة إليها، كانت المسألة شخصية، قابلتها بعتب كبير، وظلّت تردد، “من يعيش، فتلك هي الدور، ومن يموت، فتلك هي القبور”.

وسط تلك التفاصيل البسيطة، والتي أصر على تدوينها، لِما تحمله من حزن وخيبة، ورد اتصال إلى هاتف والدي، على رغم أن شبكة الاتصالات كانت شبه معدومة، والكهرباء المقطوعة، كان جارنا، اتصل ليخبرنا، أنّ على الجميع ترك منازلهم، والتوجّه إلى أقرب قبو، لأن القذائف، بسبب غزارتها، بدأت تخترق سقوف المنازل ونوافذها.

انقسمنا إلى ثلاث مجموعات، كي لا نموت أثناء النزوح دفعة واحدة، على الأقل، وليجد الّذين يُصابون، أحداً يسعفهم.

كانت تلك الخيارات مرعبة جدّاً، عليك أن تختار مثلاً، بين أن تكون مع أبيك، أو مع أمّك، وقد تضطر إلى التخلي عن إخوتك، وقد يكون هذا لقاءكما الأخير… أصوات الناس تملأ الشارع، وأخبارٌ تقول إن عائلة فلان ماتت بأكملها، وفلان مرمي في الشارع لا أحد يستطيع الوصول إليه ليسحب جثته، وفوق ذلك، صوت تحطم الزجاج وصفارات إنذار السيّارات المركونة أمام البيوت وعلى الأرصفة، يعجّ في كل مكان.

خلال عبورنا من بيت عمي، متّجهين إلى قبو قريب كان مرآباً لسيّارات البلديّة، مررنا بساحة خلف بيتنا، تفصله عن بيت أحد الجيران، وكانت سقطت قذيفة قرب جداره الخلفي، وصنعت حفرة كبيرة في الأرض، بينما شظاياها فتحت في الجدار ثقوباً كثيرة، استطعنا من خلالها أن نشاهد أثاث بيتنا، يرقد تحت التراب ورائحة البارود.

عند الخامسة فجراً، أثناء عبورنا، أدهشنا منظر امرأة تقف قرب مكان سقوط القذيفة، كانت سعاد ابنة جيراننا (44 سنة)، الصبية النشيطة التي تعمل في الفلاحة وفي مواسم قطاف المحاصيل، كان الغبار يغطّيها من رأسها حتى أسفل قدميها الحافيتين، تنظر برعب جهة الحفرة، وترتجف كأن تيّاراً كهربائيّاً يمر عبر جسدها…

ركضنا نحوها لنسحبها، ونأخذها معنا إلى القبو، لكنّها فاجأتنا بإصرارها على البقاء مكانها، برغم العزم الّذي بذلناه أنا ووالدي لتحريكها من مكانها، وسط توسلات أمّي بألّا نتركها وحيدةً هناك.

لم تتحرّك سعاد من مكانها خطوة واحدة، وبدأت القذائف تزداد أكثر فأكثر، وبات الوضع لايَحتمل الوقوف أكثر، فصاحت بنا بصوت مجنون، “اتركوني أموت، أتوسّل إليكم”.

لم نتمكّن من اصطحابها معنا، كان ثمّة شيء بالنسبة إليها، أهم من نجاتها، بل أهمّ من حياتها كاملة، شيء يجبرها على الوقوف هناك وانتظار الموت.

وصلنا إلى القبو، أكثر من عشرين عائلة كانت هناك، نواح وصراخ، بكاء أطفال وأنين مسنّين يحفر في القلب.

أخذنا زاوية وتجمّعنا فيها، نفكّر بما يمكن أن يكون قد حدث لسعاد، بخاصّة أنّ القذائف كانت مركّزة حول البناء الّذي نختبئ في قبوه، وأعتقد أن ذلك كان مقصوداً من مدفعيّات النظام.

مرت دقائق قليلة، ثم دخلت سعاد من باب القبو، وقد اختلط الغبار على وجهها بالدم، بينما تحمل بين يديها كيساً قماشيّاً، تضمّه إلى صدرها، وتصرخ بصوت هيستيريّ: “هذا شقاء عمري”.

أدركنا لحظتها، أن سعاد كانت تخبّئ في ذلك الكيس، كلّ ما تملكه من نقود ومجوهرات، وأنّها كانت تدفن “شقاء عمرها” في المكان الّذي نبشته القذيفة، وحيث كان يمكن أن تدفنها قذيقة أخرى.

كانت سعاد، تمثّل كلّ إنسان سوريّ، وقف على مسافة واحدة بين خيارين، إما أن ينجو ويكمل حياته في الذل والقهر، أو أن يموت.

سعاد، كانت بالنسبة إلي، برغم نجاتها، أصدق تجسيدٍ، لفكرة أنّ الموت أهوَنُ من كل ما حدث لنا بعد ذلك.

المصدر: موقع درج